コース概要

"遺跡と遺物"考古学と文化財科学は実物で勝負

歴史は、文字からのみ明らかにされる訳ではありません。大地に穿かれた遺構や土器は、昔の人たちが懸命に生きた証し。本コースでは、残されたものから発せられる小さな"声"に耳を傾け、文字ほど雄弁ではない、文化財の声を聞き分けるトレーニングを行います。50年の歴史を持つ、本学史学科の長い伝統の中で蓄積された情報と資料は膨大なもので、本コースの財産として教育の中で活用されています。

コースの特色

野外実習で実学を身につける

遺跡の発掘実習や文化財をめぐる野外調査・研究合宿などを実施しています。県内はもちろん九州各地の発掘調査に参加し、実学を身に付けます。

"科学の目"で歴史を読む

エックス線回析装置や走査型電子顕微鏡など、科学的な手法を用いてより深く文化財の調査・研究を行っています。保存修復と科学的な調査を総合的に学べるのは、九州では本学のみです。

私の大学生活

学芸員を目指して

博物館が好きだった私は学芸員になれる学校を探して、別府大学の史学・文化財学科に進学しました。授業では美術作品などを実際に展示したり、輸送の際の梱包をしたりと実践的なことも行います。展示するときには温度や湿度、光など気を付けるべきことがたくさんありますし、梱包の仕方に関してもたくさんルールがあります。今は大変ですが、学芸員になるために日々勉強中です。

好きなものを研究

宮崎県出身ということもあり、宮崎にまつわるモノを研究したいと思っていました。そんなとき先生から「朱玉調べたら?」とアドバイスを頂きました。宮崎県の小林市周辺から多く出土される赤い小石のような形のものなのですが、九州でも特定の地域からしか出土されないのです。なぜ特定の地域からしか出土しないのか、何に使われていたのか、物々交換で用いられていたのか、いまだ謎に包まれています。少しでも歴史を紐解けたらと思って、学校の分析機などを使って研究しています。

最高の環境

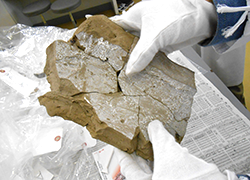

考古学を学びたい人にはぴったりの環境だと思います。今では当たり前のように感じていますが、自分たちで発掘をして、土器などの遺物を直に触って、分析をするという環境はやっぱりすごいですね。専門の先生や大学院生が多くいるので、たくさんの知識や技術を吸収できます。考古学を学ぶ最高の環境が整っていると思います。

どのように後世に伝えるか

保存科学という分野の勉強をしています。発掘したものをキレイにしたり、保存、分析をする領域なのですが、いかに今の状態をキープできるかが重要になってきます。出土した遺物(土器や鉄など)をX線で分析をして、土などを取って、各パーツをくっつけていきます。答えのないパズルを組み立てているようで、大変ではありますがその分やりがいはありますね。

副コースでの学び

史学・文化財学科ではコースが分かれていますが、他のコースを学ぶこともできます。私の場合は考古学のほかに三国志も好きだったので中国史の授業を受けています。世界史の分野もしっかり学べますし、教科書に載っていないことも先生が教えてくれるのがとても面白いです。

密かな楽しみ

発掘や分析を進めていると昔の人の生活が分かってきます。中学や高校の教科書に"貝塚"が出てくると思いますが、貝塚の中には鯛の骨やハマグリの殻があって結構おいしい食べ物を食べているのが分かります。また土器を見てみると、外側はきれいに形が整っているが内側は曲がっていたりして、多分手抜きして作ったんだろうと思います。そういったところに人間味を感じてこっそり楽しんでいます。

講義ピックアップ

考古学特講2(弥生・古墳考古学)

考古学の研究成果と「三国志」(魏志東夷 伝倭人伝)、「古事記」、「日本書紀」等の文献資料をとりあげて、ヤマト国家成立と発展の軌跡を検討していきます。

文化財科学特講2(保存修復)

文化財の修復を通して見えてくる古代の技術や材質、またそれらを知るための調査方法について学びます。「なぜ?どうして?」という好奇心をもって観察眼を養います。

発展演習1(史学・文化財)

グループに分かれ、自分達で決めた研究内容を調査し発表をします。資料検索やレジュメの作成は卒業論文作成時にも大いに役立つことになります。

埋蔵文化財実習(遺跡発掘)

この講義は夏の一番暑い時期・冬の一番寒い時期に実際の発掘調査を行います。帽子と水は必ず持参。体調管理も採点の対象です。調査中の夜更かしは厳禁!

履修モデル

1年

| 科目区分 | 科 目 | |

|---|---|---|

| 教養科目 | 基礎ゼミ | ◎導入演習(史学・文化財) ◎基礎演習(史学・文化財) |

| 学際科目 | ◎大学史と別府大学 ◎キャリア教育Ⅰ ◎インターンシップ基礎 ◎市民生活とアーカイブズ |

|

| コア1 | ◎文学 ◎日本文化史 ◎心理学Ⅰ ◎体育実技Ⅰ ◎体育実技Ⅱ |

|

| コア2 | ◎法学(日本国憲法) ◎国際文化論1 ◎社会生活概論 | |

| コア3 | ◎生物学 | |

| コア4 | ◎情報リテラシーⅠ ◎情報リテラシーⅡ | |

| コア5 | ◎英語1 ◎英語2 ◎中国語コミュニケーション1 ◎中国語コミュニケーション2 |

|

| 専門科目 | 共通専門科目 | ◎考古学概論 ◎文化財科学概論 ◎世界遺産学概論 ◎日本史概論1 ◎日本史概論2 ◎民俗学概論 ◎環境歴史学概論 ◎文化人類学 |

2年

| 科目区分 | 科 目 | |

|---|---|---|

| 教養科目 | 学際科目 | ◎インターンシップⅠ |

| コア2 | ◎社会学 ◎情報文化論 | |

| コア5 | ◎英語3 ◎英語4 | |

| 専門科目 | 共通専門科目 | ◎博物館概論 ◎視聴覚教育メディア論 ◎世界遺産研究(国外) ◎地理学概論 ◎生涯学習論Ⅰ |

| 演習科目 | ◎発展演習1(史学・文化財学) ◎発展演習2(史学・文化財学) |

|

| 学科専門科目 | ◎考古学講義1(先史考古資料論) ◎考古学講義2(歴史考古資料論) ◎考古学講義3(埋蔵文化財学) ◎文化財科学講義2(保存修復) ◎文化財保護論 ◎環境考古学 ◎環境史 ◎世界遺産学持論 |

|

3年

| 科目区分 | 科 目 | |

|---|---|---|

| 教養科目 | 学際科目 | ◎キャリア教育Ⅱ ◎まちづくり特論 |

| 専門科目 | 共通専門科目 | ◎まちづくり特論 |

| 演習科目 | ◎専門演習1(考古学・文化財科学) ◎専門演習2(考古学・文化財科学) |

|

| 学科専門科目 | ◎博物館実習 ◎美術工芸論 ◎歴史地理 ◎宗教史 ◎博物館各論Ⅰ(博物館資料論) ◎博物館各論Ⅱ(博物館情報論・経営論) ◎人類学総論 |

|

| コース専門 科目 |

◎考古学特講2(弥生・古墳考古学) ◎考古学特講3(歴史考古学) ◎考古学実習Ⅰ・Ⅱ ◎埋蔵文化財調査実習Ⅰ・Ⅱ ◎文化財科学実習Ⅱ(修復) |

|

4年

| 科目区分 | 科 目 | |

|---|---|---|

| 専門科目 | 共通専門科目 | ◎地方行政論 ◎地方自治論 |

| 演習科目 | ◎卒業演習1(考古学・文化財科学) ◎卒業演習2(考古学・文化財科学) |

|

| コース専門 科目 |

◎考古学特講1(旧石器・縄文考古学) ◎卒業論文 | |